الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين:

أما بعد..

أولًا: حُسنُ الخاتمة

- حُسنُ الخاتمة هو: أن يُوفِّق العبد قبل موته للتّقاصي عما يُغضب الربّ -سبحانه-، والتّوبة من الذّنوب والمعاصي، والإقبال على الطّاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت» [رواه التّرمذي 2142 وصححه الألباني].

- ولحسن الخاتمة علامات، منها ما يعرفه العبد المحتضر عند احتضاره، ومنها ما يظهر للنّاس.

- أما العلامة الّتي يظهر بها للعبد حسن خاتمته فهي ما يُبشر به عند موته من رضا الله -تعالى- واستحقاق كرامته تفضلًا منه -تعالى-، كما قال -جلّ وعلا-: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} [فصلت: 30]، وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم، وفي قبورهم، وعند بعثهم من قبورهم.

- ومما يدل على هذا أيضًا ما رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبيّ الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك. ولكنّ المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه» [رواه البخاري 6507 ومسلم 2684].

- وفي معنى هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: "ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكنّ المذموم من ذلك إيثار الدّنيا والرّكون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله والدّار الآخرة"، وقال: "ومما يبين ذلك أن الله -تعالى- عاب قومًا بحب الحياة فقال: {إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} [يونس: 7].

وقال الخطابي: "معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدّنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها، بل يستعد للارتحال عنها، والكراهية بضد ذلك".

وقال الإمام النّووي -رحمه الله-: "معنى الحديث أن المحبة والكراهية الّتي تعتبر شرعًا هي الّتي تقع عند النّزع في الحالة الّتي لا تُقبل فيها التّوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليه".

-أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة، وقد تتبعها العلماء -رحمهم الله- باستقراء النّصوص الواردة في ذلك، ونحن نورد هنا بعضا منها، فمن ذلك:

- النّطق بالشّهادة عند الموت، ودليله ما رواه الحاكم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة» [رواه أبو داود 3116 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت برشح الجبين، أي: أن يكون على جبينه عرق عند الموت، لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: «موت المؤمن بعرق الجبين» [رواه التّرمذي 982 والنّسائي 1828 وابن ماجه 1197 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» [رواه التّرمذي 1074 وصححه الألباني]

- ومنها: الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الله، أو موته غازيًا في سبيل الله، أو موته بمرض الطّاعون أو بداء البطن كالاستسقاء ونحوه، أو موته غرقًا، ودليل ما تقدم ما رواه مسلم في صحيحه عنه -صلّى الله عليه وسلم- أنّه قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمّتي إذًا لقليل، قالوا: فمن هم؟ يا رسول الله! قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطّاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك، في هذا الحديث؛ أنه قال: والغريق شهيد. وفي رواية: قال عبيدالله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد. وفي رواية: زاد فيه: والغرق شهيد» [رواه مسلم 1915].

- ومنها: الموت بسبب الهدم، لما رواه البخاري ومسلم عنه قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» [البخاري 2829 ومسلم 1914].

- ومن علامات حسن الخاتمة، وهو خاص بالنّساء: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها أو هي حاملٌ به، ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسندٍ صحيحٍ عن عبادة بن الصّامت أنّه -صلّى الله عليه وسلم-: أخبر عن الشهداء، فذكر منهم: «والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنّة» [رواه الألباني 53 في أحكام الجنائز بإسناد صحيح] يعني بحبل المشيمة الّذي يقطع عنه.

- ومنها الموت بالحرق وذات الجنب، ومن أدلته أنّه -صلّى الله عليه وسلم- عدد أصنافًا من الشّهداء فذكر منهم الحريق، وصاحب ذات الجنب: وهي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.

- ومنها: الموت بداء السل، حيث أخبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- أنّه شهادة [صححه الألباني 3691 في صحيح الجامع].

- ومنها أيضًا: ما دل عليه ما رواه أبو داود والنّسائي وغيرهما أنّه -صلّى الله عليه وسلم- قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد» [رواه التّرمذي 1421 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت رباطًا في سبيل الله، لما رواه مسلم عنه -صلّى الله عليه وسلم- أنّه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، جرى عليه عمله الّذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» [رواه مسلم 1913]. ومن أسعد النّاس بهذا الحديث رجال الأمن وحرس الحدود برًا وبحرًا وجوًّا على اختلاف مواقعهم إذا احتسبو الأجر في ذلك.

- ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عملٍ صالحٍ، لقوله -صلّى الله عليه وسلم-: «من قال: لا إله إلا الله خُتم له بها دخل الجنّة، و من صام يومًا ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنّة، ومن تصدق بصدقةٍ ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنّة» [صححه الألباني 985 في صحيح التّرغيب].

- فهذه نحو من عشرين علامة على حسن الخاتمة عُلمت باستقراء النّصوص، وقد نبه إليها العلامة الشّيخ محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه القيم (أحكام الجنائز).

-واعلم أخي الكريم أن ظهور شيء من هذه العلامات أو وقوعها للميت، لا يلزم منه الجزم بأن صاحبها من أهل الجنّة، ولكن يُستبشر له بذلك، كما أن عدم وقوع شيءٌ منها للميت لا يلزم منه الحكم بأنه غير صالح أو نحو ذلك. فهذا كله من الغيب.

أسباب حسن الخاتمة

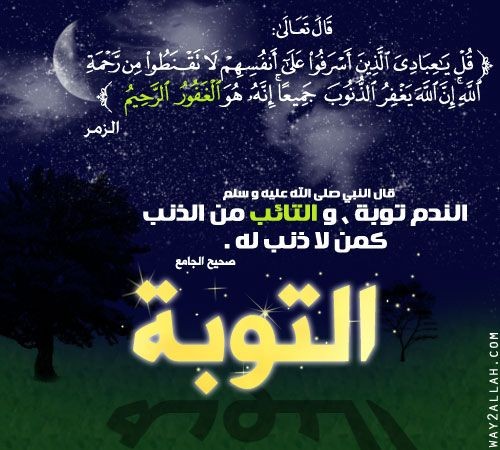

- من أعظمها: أن يلزم الإنسان طاعة الله وتقواه، ورأس ذلك وأساسه تحقيق التّوحيد، والحذر من ارتكاب المحرمات، والمبادرة إلى التّوبة مما تلطخ به المرء منها، وأعظم ذلك الشّرك كبيره وصغيره.

-ومنها: أن يُلحّ المرء في دعاء الله -تعالى- أن يتوفاه على الإيمان والتّقوى.

- ومنها: أن يعمل الإنسان جهده وطاقته في إصلاح ظاهره وباطنه، وأن تكون نيّته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك، فقد جرت سنّة الكريم -سبحانه- أن يوفق طالب الحقّ إليه، وان يثبته عليه، وأن يختم له به.

ثانيًا: سوء الخاتمة

أما الخاتمة السّيّئة فهي: أن تكون وفاة الإنسان وهو مُعرِضٌ عن ربّه -جلّ وعلا-، مقيم على مساخطه -سبحانه-، مُضيع لما أوجب الله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها.

- وقد يظهر على بعض المحتضرين علامات أو أحوال تدل على سوء الخاتمة، مثل النّكوب عن نطق الشّهادة -شهادة أن لا إله إلا الله- ورفض ذلك، ومثل التّحدث في سياق الموت بالسّيّئات والمحرمات وإظهار التّعلق بها، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال الّتي تدل على الإعراض عن دين الله -تعالى- والتّبرم لنزول قضائه.

ولعل من المناسب أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك:

فمن الأمثلة:

- ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- (في كتابه: الجواب الكافي) أن أحد النّاس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله، فقال: وما يغني عنّي وما أعرف أنّي صليت لله صلاة؟! ولم يقلها.

- ونقل الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (في كتابة: جامع العلوم والحكم) عن أحد العلماء، وهو عبدالعزيز بن أبي روّاد أنه قال: حضرت رجلًا عند الموت يُلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول. ومات على ذلك، قال: فسألت عنّه، فإذا هو مدمنٌ خمرٍ، فكان عبدالعزيز يقول: "اتقوا الذّنوب، فإنّها هي الّتي أوقعته".

- ونحو هذا ما ذكره الحافظ الذّهبي -رحمه الله- أن رجلًا كان يجالس شرّاب الخمر، فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه الشّهادة فقال له: اشرب واسقني ثم مات.

- وذكر الحافظ الذّهبي -رحمه الله- أيضًا (في كتابه: الكبائر)أن رجلًا ممن كانوا يلعبون الشّطرنج احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: شاهك. ثم مات غلبت على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التّوحيد: شاهك.

- ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- عن رجل عُرف بحبه للأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا... حتى قضى، ولم ينطق بالتّوحيد.

- وقال ابن القيم أيضًا: أخبرني بعض التّجار عن قرابة له أنّه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشتر جيد، هذه كذا. حتى قضى ولم ينطق التّوحيد نسأل الله العافية والسّلامة من كل ذلك.

-وها هنا تعليق للعلامة ابن القيم -رحمه الله- نورد ما تيسر منه، حيث عقّب على بعض القصص المذكورة آنفًا، فقال: "وسبحان الله، كم شاهد النّاس من هذا عبرًا؟ والّذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم، فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشّيطان، واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله -تعالى-، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظّنّ به عند سقوط قواه، واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النّزع؟ وجمع الشّيطان له كلّ قوته وهمّته، وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27].

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله -سبحانه- قلبه عن ذكره، واتبع هواه، وكان أمره فرطًا، فبعيد من قلبه بعيد عن الله -تعالى- غافلٌ عنه، متعبدٌ لهواه، أسيرٌ لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته بعيد أن يوفق للخاتمة بالحسنى" أ.هـ

-وسوء الخاتمة على رتبتين - نعود الله من ذلك:

- أما الأولى وهي العظيمة الشّنيعة، فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله: إما الشّكّ وإما الجحود فتُقبض الرّوح على تلك الحال وتكون حجابًا بينه وبين الله، وذلك يقتضي البعد الدّائم والعذاب المخلد.

- والثّانية وهي دونها، أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدّنيا أو شهوة من شهواتها المحرمة، فيتمثل له ذلك في قلبه، والمرء يموت على ما عاش عليه، فإن كان ممن يتعاطون الرّبا فقد يُختم له بذلك، وإن كان ممن يتعاطون المحرمات الأخرى من مثل المخدرات والأغاني والتّدخين ومشاهدة الصّور المحرمة وظلم النّاس ونحو ذلك فقد يختم له بذلك، أي بما يُظهر سوء خاتمته والعياذ بالله ، ومثل ذلك إذا كان معه أصل التّوحيد فهو مخطور بالعذاب والعقاب.

أسباب سوء الخاتمة

- وبهذا يُعلم أن سوء الخاتمة يرجع لأسباب سابقة، يجب الحذر منها.

- ومن أعظمها: فساد الاعتقاد، فإنّ من فسدت عقيدته ظهر عليه أثر ذلك أحوج ما يكون إلى العون والتّثبيت من الله تعالى:

- ومنها: الإقبال على الدّنيا والتّعلق بها.

-ومنها: العدول عن الاستقامة والإعراض عن الخير والهدى.

- ومنها: الإصرار على المعاصي وإلفُها، فإن الإنسان إذا ألف شيئًا مدة حياته وأحبّه وتعلق به، يعود ذكره إليه عند الموت، ويردده حال الاحتضار في كثير من الأحيان.

- وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "إن الذّنوب والمعاصي والشّهوات تخذل صاحبها عند الموت، مع خذلان الشّيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان، فيقع في سوء الخاتمة، قال -تعالى-: {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولا} [الفرقان: 29].

-وسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله، وصدق في أقواله وأعماله، فإن هذا لم يُسمع به، وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه عقدًا، وظاهره عملًا، ولمن له جرأةٌ على الكبائر، وإقدامٌ على الجرائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة" أ .هـ

- أخي الكريم:

- لأجل ذلك كان جديرًا بالعاقل أن يحذر من تعلق قلبه بشيء من المحرمات، وجديرًا به أن يُلزم قلبه ولسنانه وجوارحه ذكر الله -تعالى-، وأن يحافظ على طاعة الله حيثما كان، من أجل تلك اللحظة الّتي إن فاتت وخُذِل فيها شقي شقاوة الأبد.

اللهمّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إعداد

خالد بن عبد الرّحمن الشّايع

دار الوطن

أما بعد..

أولًا: حُسنُ الخاتمة

- حُسنُ الخاتمة هو: أن يُوفِّق العبد قبل موته للتّقاصي عما يُغضب الربّ -سبحانه-، والتّوبة من الذّنوب والمعاصي، والإقبال على الطّاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت» [رواه التّرمذي 2142 وصححه الألباني].

- ولحسن الخاتمة علامات، منها ما يعرفه العبد المحتضر عند احتضاره، ومنها ما يظهر للنّاس.

- أما العلامة الّتي يظهر بها للعبد حسن خاتمته فهي ما يُبشر به عند موته من رضا الله -تعالى- واستحقاق كرامته تفضلًا منه -تعالى-، كما قال -جلّ وعلا-: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} [فصلت: 30]، وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم، وفي قبورهم، وعند بعثهم من قبورهم.

- ومما يدل على هذا أيضًا ما رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبيّ الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك. ولكنّ المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه» [رواه البخاري 6507 ومسلم 2684].

- وفي معنى هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: "ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكنّ المذموم من ذلك إيثار الدّنيا والرّكون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله والدّار الآخرة"، وقال: "ومما يبين ذلك أن الله -تعالى- عاب قومًا بحب الحياة فقال: {إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} [يونس: 7].

وقال الخطابي: "معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدّنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها، بل يستعد للارتحال عنها، والكراهية بضد ذلك".

وقال الإمام النّووي -رحمه الله-: "معنى الحديث أن المحبة والكراهية الّتي تعتبر شرعًا هي الّتي تقع عند النّزع في الحالة الّتي لا تُقبل فيها التّوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليه".

-أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة، وقد تتبعها العلماء -رحمهم الله- باستقراء النّصوص الواردة في ذلك، ونحن نورد هنا بعضا منها، فمن ذلك:

- النّطق بالشّهادة عند الموت، ودليله ما رواه الحاكم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة» [رواه أبو داود 3116 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت برشح الجبين، أي: أن يكون على جبينه عرق عند الموت، لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: «موت المؤمن بعرق الجبين» [رواه التّرمذي 982 والنّسائي 1828 وابن ماجه 1197 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» [رواه التّرمذي 1074 وصححه الألباني]

- ومنها: الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الله، أو موته غازيًا في سبيل الله، أو موته بمرض الطّاعون أو بداء البطن كالاستسقاء ونحوه، أو موته غرقًا، ودليل ما تقدم ما رواه مسلم في صحيحه عنه -صلّى الله عليه وسلم- أنّه قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمّتي إذًا لقليل، قالوا: فمن هم؟ يا رسول الله! قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطّاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك، في هذا الحديث؛ أنه قال: والغريق شهيد. وفي رواية: قال عبيدالله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد. وفي رواية: زاد فيه: والغرق شهيد» [رواه مسلم 1915].

- ومنها: الموت بسبب الهدم، لما رواه البخاري ومسلم عنه قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» [البخاري 2829 ومسلم 1914].

- ومن علامات حسن الخاتمة، وهو خاص بالنّساء: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها أو هي حاملٌ به، ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسندٍ صحيحٍ عن عبادة بن الصّامت أنّه -صلّى الله عليه وسلم-: أخبر عن الشهداء، فذكر منهم: «والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنّة» [رواه الألباني 53 في أحكام الجنائز بإسناد صحيح] يعني بحبل المشيمة الّذي يقطع عنه.

- ومنها الموت بالحرق وذات الجنب، ومن أدلته أنّه -صلّى الله عليه وسلم- عدد أصنافًا من الشّهداء فذكر منهم الحريق، وصاحب ذات الجنب: وهي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.

- ومنها: الموت بداء السل، حيث أخبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- أنّه شهادة [صححه الألباني 3691 في صحيح الجامع].

- ومنها أيضًا: ما دل عليه ما رواه أبو داود والنّسائي وغيرهما أنّه -صلّى الله عليه وسلم- قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد» [رواه التّرمذي 1421 وصححه الألباني].

- ومنها: الموت رباطًا في سبيل الله، لما رواه مسلم عنه -صلّى الله عليه وسلم- أنّه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، جرى عليه عمله الّذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» [رواه مسلم 1913]. ومن أسعد النّاس بهذا الحديث رجال الأمن وحرس الحدود برًا وبحرًا وجوًّا على اختلاف مواقعهم إذا احتسبو الأجر في ذلك.

- ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عملٍ صالحٍ، لقوله -صلّى الله عليه وسلم-: «من قال: لا إله إلا الله خُتم له بها دخل الجنّة، و من صام يومًا ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنّة، ومن تصدق بصدقةٍ ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنّة» [صححه الألباني 985 في صحيح التّرغيب].

- فهذه نحو من عشرين علامة على حسن الخاتمة عُلمت باستقراء النّصوص، وقد نبه إليها العلامة الشّيخ محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه القيم (أحكام الجنائز).

-واعلم أخي الكريم أن ظهور شيء من هذه العلامات أو وقوعها للميت، لا يلزم منه الجزم بأن صاحبها من أهل الجنّة، ولكن يُستبشر له بذلك، كما أن عدم وقوع شيءٌ منها للميت لا يلزم منه الحكم بأنه غير صالح أو نحو ذلك. فهذا كله من الغيب.

أسباب حسن الخاتمة

- من أعظمها: أن يلزم الإنسان طاعة الله وتقواه، ورأس ذلك وأساسه تحقيق التّوحيد، والحذر من ارتكاب المحرمات، والمبادرة إلى التّوبة مما تلطخ به المرء منها، وأعظم ذلك الشّرك كبيره وصغيره.

-ومنها: أن يُلحّ المرء في دعاء الله -تعالى- أن يتوفاه على الإيمان والتّقوى.

- ومنها: أن يعمل الإنسان جهده وطاقته في إصلاح ظاهره وباطنه، وأن تكون نيّته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك، فقد جرت سنّة الكريم -سبحانه- أن يوفق طالب الحقّ إليه، وان يثبته عليه، وأن يختم له به.

ثانيًا: سوء الخاتمة

أما الخاتمة السّيّئة فهي: أن تكون وفاة الإنسان وهو مُعرِضٌ عن ربّه -جلّ وعلا-، مقيم على مساخطه -سبحانه-، مُضيع لما أوجب الله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها.

- وقد يظهر على بعض المحتضرين علامات أو أحوال تدل على سوء الخاتمة، مثل النّكوب عن نطق الشّهادة -شهادة أن لا إله إلا الله- ورفض ذلك، ومثل التّحدث في سياق الموت بالسّيّئات والمحرمات وإظهار التّعلق بها، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال الّتي تدل على الإعراض عن دين الله -تعالى- والتّبرم لنزول قضائه.

ولعل من المناسب أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك:

فمن الأمثلة:

- ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- (في كتابه: الجواب الكافي) أن أحد النّاس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله، فقال: وما يغني عنّي وما أعرف أنّي صليت لله صلاة؟! ولم يقلها.

- ونقل الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (في كتابة: جامع العلوم والحكم) عن أحد العلماء، وهو عبدالعزيز بن أبي روّاد أنه قال: حضرت رجلًا عند الموت يُلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول. ومات على ذلك، قال: فسألت عنّه، فإذا هو مدمنٌ خمرٍ، فكان عبدالعزيز يقول: "اتقوا الذّنوب، فإنّها هي الّتي أوقعته".

- ونحو هذا ما ذكره الحافظ الذّهبي -رحمه الله- أن رجلًا كان يجالس شرّاب الخمر، فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه الشّهادة فقال له: اشرب واسقني ثم مات.

- وذكر الحافظ الذّهبي -رحمه الله- أيضًا (في كتابه: الكبائر)أن رجلًا ممن كانوا يلعبون الشّطرنج احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: شاهك. ثم مات غلبت على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التّوحيد: شاهك.

- ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- عن رجل عُرف بحبه للأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا... حتى قضى، ولم ينطق بالتّوحيد.

- وقال ابن القيم أيضًا: أخبرني بعض التّجار عن قرابة له أنّه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشتر جيد، هذه كذا. حتى قضى ولم ينطق التّوحيد نسأل الله العافية والسّلامة من كل ذلك.

-وها هنا تعليق للعلامة ابن القيم -رحمه الله- نورد ما تيسر منه، حيث عقّب على بعض القصص المذكورة آنفًا، فقال: "وسبحان الله، كم شاهد النّاس من هذا عبرًا؟ والّذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم، فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشّيطان، واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله -تعالى-، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظّنّ به عند سقوط قواه، واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النّزع؟ وجمع الشّيطان له كلّ قوته وهمّته، وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27].

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله -سبحانه- قلبه عن ذكره، واتبع هواه، وكان أمره فرطًا، فبعيد من قلبه بعيد عن الله -تعالى- غافلٌ عنه، متعبدٌ لهواه، أسيرٌ لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته بعيد أن يوفق للخاتمة بالحسنى" أ.هـ

-وسوء الخاتمة على رتبتين - نعود الله من ذلك:

- أما الأولى وهي العظيمة الشّنيعة، فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله: إما الشّكّ وإما الجحود فتُقبض الرّوح على تلك الحال وتكون حجابًا بينه وبين الله، وذلك يقتضي البعد الدّائم والعذاب المخلد.

- والثّانية وهي دونها، أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدّنيا أو شهوة من شهواتها المحرمة، فيتمثل له ذلك في قلبه، والمرء يموت على ما عاش عليه، فإن كان ممن يتعاطون الرّبا فقد يُختم له بذلك، وإن كان ممن يتعاطون المحرمات الأخرى من مثل المخدرات والأغاني والتّدخين ومشاهدة الصّور المحرمة وظلم النّاس ونحو ذلك فقد يختم له بذلك، أي بما يُظهر سوء خاتمته والعياذ بالله ، ومثل ذلك إذا كان معه أصل التّوحيد فهو مخطور بالعذاب والعقاب.

أسباب سوء الخاتمة

- وبهذا يُعلم أن سوء الخاتمة يرجع لأسباب سابقة، يجب الحذر منها.

- ومن أعظمها: فساد الاعتقاد، فإنّ من فسدت عقيدته ظهر عليه أثر ذلك أحوج ما يكون إلى العون والتّثبيت من الله تعالى:

- ومنها: الإقبال على الدّنيا والتّعلق بها.

-ومنها: العدول عن الاستقامة والإعراض عن الخير والهدى.

- ومنها: الإصرار على المعاصي وإلفُها، فإن الإنسان إذا ألف شيئًا مدة حياته وأحبّه وتعلق به، يعود ذكره إليه عند الموت، ويردده حال الاحتضار في كثير من الأحيان.

- وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "إن الذّنوب والمعاصي والشّهوات تخذل صاحبها عند الموت، مع خذلان الشّيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان، فيقع في سوء الخاتمة، قال -تعالى-: {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولا} [الفرقان: 29].

-وسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله، وصدق في أقواله وأعماله، فإن هذا لم يُسمع به، وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه عقدًا، وظاهره عملًا، ولمن له جرأةٌ على الكبائر، وإقدامٌ على الجرائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة" أ .هـ

- أخي الكريم:

- لأجل ذلك كان جديرًا بالعاقل أن يحذر من تعلق قلبه بشيء من المحرمات، وجديرًا به أن يُلزم قلبه ولسنانه وجوارحه ذكر الله -تعالى-، وأن يحافظ على طاعة الله حيثما كان، من أجل تلك اللحظة الّتي إن فاتت وخُذِل فيها شقي شقاوة الأبد.

اللهمّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إعداد

خالد بن عبد الرّحمن الشّايع

دار الوطن

تعليق